2025年8月6日,德国联邦内阁通过了《二氧化碳储存法》修正草案,允许在在商业规模上推行碳捕集、封存与利用(CCUS),被捕集的CO可出口,或在德国专属经济区(AWZ,距海岸12至200海里)之内的北海海底进行封存,

德国人此次赋予了CCUS极高的法律地位,规定CO管道与储存设施的建设、运营及重大变更“原则上凌驾于公共利益之上”,以加快规划与审批。

曾被诟病是化石燃料续命的“金手指”,如今却摇身一变成为实现气候目标的关键棋子,CCUS缘何突然走上前台?

德国不是没有摸过CCUS的门路,但早年的一次“触电”式试水几乎让它在此后十余年里绕道而行。

该国的Schwarze Pumpe工厂曾建成全球首台煤电CCS示范机组,于2008年投运,日均可捕集约240吨二氧化碳。但项目在2014年终止,主要原因是成本过高、能耗过大,难以维持。

2011年,瑞典公用事业公司Vattenfall宣布放弃德国雅恩施瓦尔德(Jnschwalde)15亿欧元的CCS示范项目,理由非常直白,地方反对声浪与环境风险担忧太大,相关法律框架尚不明确。

那一年,项目周围的公民团体严厉抗议,理由是担心二氧化碳泄漏可能无法控制,并且高剂量的二氧化碳有毒,可能会损害饮用水的质量。

福岛核事故后,德国民众把“将二氧化碳埋到地下”与“把核废料埋到地下”情绪性地捆在一起,当时还缺少风险研究和项目示范的“CCUS”被打入地牢。

2012年,德国半岛网址 半岛官方入口通过《二氧糊涂碳储存法》(KSpG),明确规定,CO封存只能在“严格限定的研究目的”下进行,商业化或大规模工业应用基本被禁止。

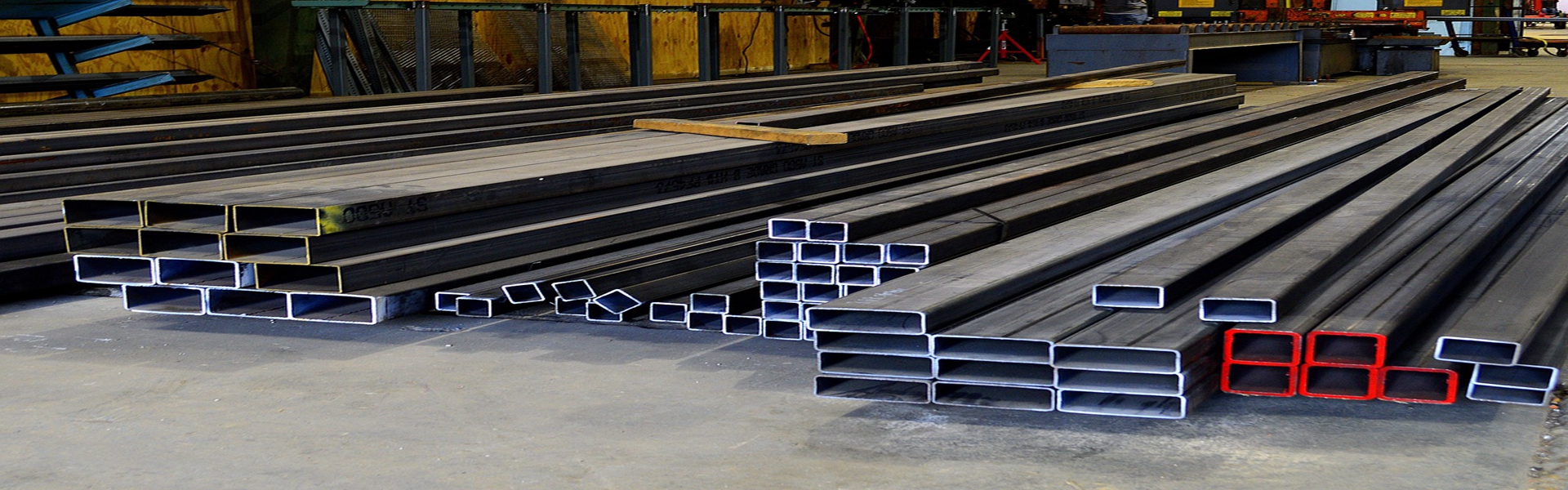

这意味着像水泥、钢铁、发电等行业无法开展真正的商业化CCS项目,只能做小规模试点或实验装置。

每个联邦州允许的储存容量上限非常低(当时法律规定每个州最大可封存量为130万吨CO,总量上限800万吨),远不能支撑大规模减排。

因为禁止CO跨国境运输以及修建没有二氧化碳管道,旧法案直接卡死了把CO送往挪威、丹麦等拥有成熟海底封存场的合作方案,把德国CCUS锁死在“科研试验”范围内。

这种畏手畏脚的背景,是德国绿党担心CCS技术会削弱淘汰燃煤发电的进程。当时各方辩论的重点是,德国未来的电力供应应该以煤炭和碳捕集封存为基础,还是以可再生能源为基础?辩论最终决定支持可再生能源。

结果是,正在进行的CCUS科研与示范项目被叫停(例如RWE在Hrth褐煤电厂的计划项目),德国仅保留了极少量小规模的科研与试点项目(如RWE在Niederaussem褐煤电厂的CO洗涤试验装置)。

当时的德国联邦环境署将CCUS描述为一种气候保护工具,既不能取代温室气体减排,也不能取代化石燃料的快速淘汰:“CCUS技术可能会“掩盖气候政策的失败,但无法修复它们”,该机构在2023年的一份立场文件中表示。

当其他欧盟国家、美国、加拿大和中国持续推进CCUS项目时,直到2022年底,德国才出现相关研究(包括绿党背景的伍珀塔尔研究所)指出CCUS对于实现德国(及北威州)气候目标不可或缺。

2023年,欧盟也正式承认无法在没有CCUS的情况下达成气候目标,并在2024年2月提出了欧洲工业碳管理战略,制定了到2030年每年封存5000万吨CO的欧盟目标。

作为到2040年将温室气体排放量减少90%的雄心勃勃计划的一部分,欧盟委员会公开支持大规模部署CCUS,并将欧盟碳市场中稳步上涨的碳价作为一项关键激励措施。

随着CCUS技术日益成熟2045年实现碳中和的时限逼近,德国围绕如何应对“难减排”领域的残余排放的辩论重启。

多项情景研究显示,到2045年德国对CCUS的年需求或在3400万至7300万吨CO之间,约相当于当下工业排放总量的三分之一。

在工业竞争力衰落的背景下,CCUS被视为把水泥、钢铁等难减行业留在德国的关键手段之一。

工业界、工会以及部分非政府组织的支持度不断上升,要求政府尽快明确CCUS的法律框架。

在此背景下,德国绿党调整了对CCUS的官方立场。2024年,联邦经济事务与气候行动部部长罗伯特哈贝克(Robert Habeck)发布《碳管理战略》,提出修订《二氧化碳储存法》(KSpG),并推动批准《伦敦议定书》修正案,允许为海上封存而出口二氧化碳。

由此,CO运输与海上储存首次在德国获得清晰的法律路径,CCUS也不再被视为“延长煤电寿命”的工具。

哈贝克当日表示:我们作出务实且负责任的方向性决定在德国推动实施CCS与CCU。否则气候目标无法达成。这项技术同样关乎德国工业基地的竞争力,若放弃我们将处于劣势并付出高昂代价。

2025年5月新一届政府(基民盟/基社盟与社民党联合内阁)就任后,政策取向更偏向“降成本、去繁化、靠市场”:以碳价为核心工具,下调电价与网络费,简化审批,用竞争性机制推动可再生能源、储能、氢能与CCS/CCU,同时在煤电与燃气保供上采取更务实的节奏。

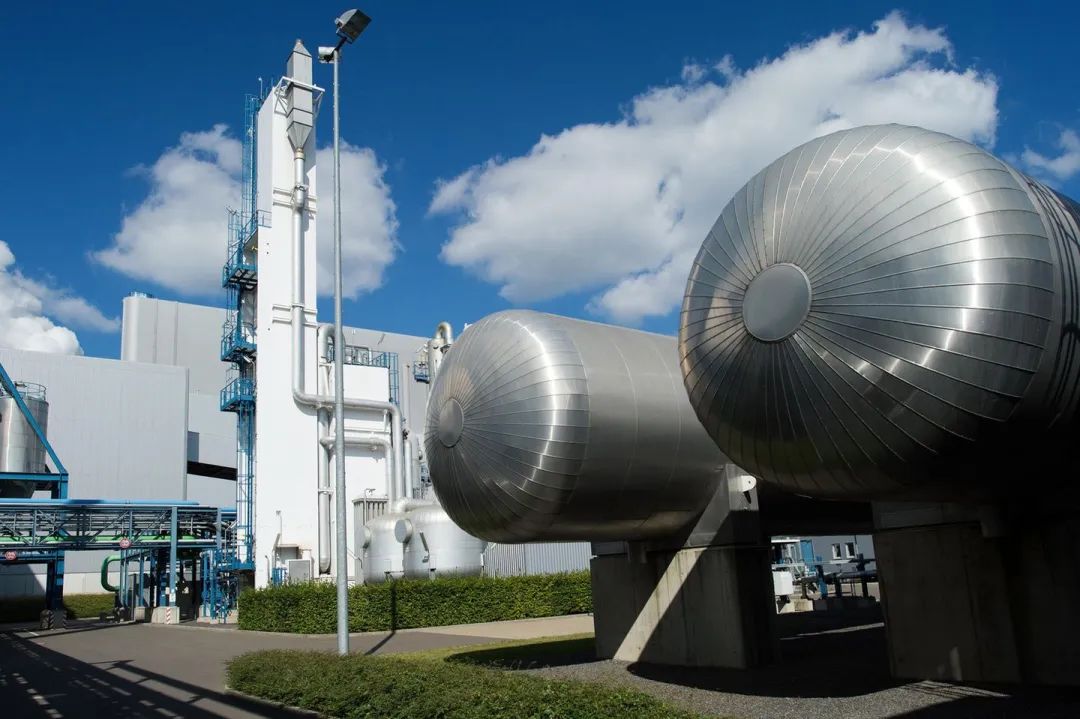

此次修正草案将法律适用范围从“仅限研究、测试与示范”扩大到工业级的商业化应用,尤其明确允许在北海与波罗的海海域进行海底封存。

陆上封存仍默认禁止,但赋予各联邦州通过“选择加入”(opt-in)机制作出例外的权力,提升地方政策的灵活性。

CO管道被纳入《能源产业法》(EnWG)监管框架,建立统一、标准化的许可程序,并允许将现有天然气管道改造为CO输送用途;同时引入“先行施工”和“征地优先”的安排,以缩短项目周期、提高落地效率。

对CCUS基础设施的建设、运营及重大变更,草案将其认定为“具有压倒性公共利益”,在必要时可依法启动征地程序,从而加速关键基础设施的部署。

为避免与能源转型发生冲突,草案设置了明确的“兼容性”条款:CCS设施不得对海上风电、氢能管线等可再生能源核心基础设施造成重大不利影响;若风险较低,可通过协调与监测加以化解,确保CCUS的推进不以牺牲新能源发展为代价。

在应用边界上,草案将燃煤电厂排除在CCUS受益对象之外,明确禁止燃煤电厂排放接入CO管网,避免借由CCS延长燃煤机组的运营期,延续德国“煤电退出”(Coal Exit)的政策路径。

制度层面,草案拟将现行“KSpG”更名为《二氧化碳存储与运输法》(KSpTG),为CO的存储与运输提供法定保障,并建立地质资料公开制度,使潜在封存地点的论证更透明、可核查。

DNV Energy预测,德国CO捕集与封存量将从当前约4,100万吨提升至2030年的2.1亿吨;以水泥行业为例,单位封存成本预计将由每吨约200美元降至2040年的约150美元。

总体来看,这一修正草案为企业尤其是工业企业、设备制造商与基础设施运营商尚未拍板的投资提供了法律确定性。

考虑到CO运输与封存设施往往需要710年建设周期,而实现既定气候目标又要求这些设施在2030年代初期即投入使用,法律层面的“准入审批运营”全链条明确,意义尤为重大。

在产业衔接上,CCUS合法化为德国本地“蓝氢”(天然气+CCS)提供了现实选项,可在电解制氢大规模落地前,充当氢能体系的过渡与补充。

同时,CO输送网络不仅服务德国国内排放,还可承接经德国转运半岛官方网址 半岛入口官网至丹麦、挪威等北海封存点的跨境流量,为欧洲伙伴提供通道。

需要警惕的是,当前德国尚未形成成熟的CCS商业模式:CCS成本显著高于欧盟碳市场(ETS)价格。若按计划收紧配额,ETS价格将上行,但欧盟层面亦存在放缓收紧的讨论。一旦收紧节奏推迟,企业在短期内推进项目就需自担“CCUS成本ETS碳价”之间的缺口。

为此,专家建议在CCUS项目中引入“碳差价合约”(CCfD):由政府与企业签订约15年的长期合约,按吨对“低碳工艺的实际成半岛官方网址 半岛入口官网本-基准价格(如ETS碳价、能源载体市场价)”的差额给予补偿;若未来碳价或市场价上行超过低碳成本,企业需将差额返还财政。

通过可预期的现金流安排,可支持钢铁、水泥、化工等高耗能行业的减排改造(含CCS/CCU),并推动首批示范项目尽快落地。